LA CULTURA, VALORE PREZIOSO PER L’IMPRESA

Intervista Vip con Valentina Martino

BiblHuB Sapienza, la biblioteca delle imprese e delle organizzazioni è una realtà unica e preziosa, che raccoglie il patrimonio editoriale che le aziende hanno prodotto segnando la storia degli ultimi due secoli. Valentina Martino, Professore Associato de La Sapienza, docente di Comunicazione Organizzativa e di Corporate, è responsabile del progetto.

Prof.ssa, le pubblicazioni di pregio custodite nella “sala rossa” dell’Ateneo più grande d’Europa sono ancora poco conosciute dal grande pubblico. Di recente avete organizzato un grande evento dedicato: con quali finalità?

La prima finalità ha una natura divulgativa. BiblHuB Sapienza dal 2018 raccoglie, conserva e valorizza, nelle sue molteplici espressioni, il patrimonio librario edito per iniziativa diretta di imprese e organizzazioni. Si tratta di testimonianze importanti, purtroppo ancora poco studiate e spesso effimere, attraverso cui è possibile leggere la storia industriale del Novecento. Stiamo cercando di rendere questo patrimonio fruibile a un pubblico di studenti, studiosi, addetti ai lavori e appassionati, che merita di essere consultato. Molte tesi di laurea hanno cominciato a utilizzare queste fonti, e credo che in futuro questa attenzione sia destinata a crescere.

In più occasioni Lei ha sottolineato l’inadeguata conoscenza di questi “giacimenti” per lo più inesplorati. Come si spiega questo “deficit”?

In più occasioni Lei ha sottolineato l’inadeguata conoscenza di questi “giacimenti” per lo più inesplorati. Come si spiega questo “deficit”?

Dobbiamo pensare che molte delle pubblicazioni che il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale de La Sapienza sta catalogando e conservando non erano destinati alle biblioteche, perché di prassi seguivano percorsi diversi. Alcuni volumi aziendali, come quelli a carattere celebrativo, non erano neanche catalogati con il codice universale identificativo (ISBN: International Standard Book Number, n.d.r.) che viene ufficialmente utilizzato in tutto il mondo per la registrazione degli scritti editi. Altri, come i cosiddetti “libri strenna”, venivano donati alle grandi istituzioni e ai grandi clienti, altri ancora rientravano nei percorsi di comunicazione interna, e come tali non erano destinati alla fruizione del pubblico. Per queste ragioni il materiale che abbiamo recuperato era destinato all’oblio, mentre proprio la “Terza missione” ci spinge a intrecciare un rapporto sempre più forte con la cultura d’impresa al fine di rendere più completa l’offerta formativa dell’Ateneo.

L’esempio di Olivetti e l’insegnamento di Ferrarotti

Quello che sta prendendo corpo si può definire come “museo dinamico” della cultura di impresa”, che vede coinvolte diverse aree geografiche e molteplici attori della ricerca e dell’imprenditoria?

Il lavoro di ricognizione, catalogazione e raccolta, a cui facevo prima riferimento, non è fine a se stesso, perché di fatto sta spingendo le intelligenze imprenditoriali, da Nord a Sud, a confrontarsi e dialogare. Abbiamo in Italia testimonianze importanti di vita e cultura d’azienda che costituiscono delle best practices in grado di fare scuola. Franco Ferrarotti (padre della sociologia italiana scomparso il 13 novembre del 2024, n.d.r.) offre una testimonianza preziosa sul valore del libro nella società digitale, che esprime in maniera perfetta il DNA di BiblHuB.

Soffermiamoci su questo. Franco Ferrarotti quando scrive di sociologia industrial fa riferimento alla figura di Adriano Olivetti, per cui ha anche lavorato nei primi anni della sua lunga esperienza intellettuale e lavorativa. Nello scorso aprile è stata ricordato l’anniversario della nascita dell’imprenditore di Ivrea (era nato l’11 aprile 1901, n.d.r.) Era un innovatore autentico, che credeva nel lavoro come fonte di benessere e nella cultura come motore dell’economia. Una modernità stupefacente, che cosa rimane di quell’insegnamento?

Rimane tutto valido. Ferrarotti lo ha spiegato, con l’energia intellettuale unica e irripetibile che lo caratterizzava, in una video intervista che abbiamo realizzato insieme a Marco Stancati. “Personalità complessa, Olivetti viveva il rispetto per il libro e la venerazione per la scrittura. Credeva nella parola scritta, era un uomo biblico non solo dal punto di vista teorico, perché anche nella prassi riteneva che all’operaio non fosse sufficiente limitarsi a pagare lo stipendio, occorreva preoccuparsi della sua formazione e del suo sviluppo interiore”, non saprei dirlo meglio di Ferrarotti, perché è proprio questa la sensibilità che il management sia pubblico che privato deve acquisire ed esercitare, per affermare quello che Vittorio Foa definiva “la libertà dentro il lavoro”.

Quando l’impresa si fa cultura

Nel suo saggio “Olivetti e il libro, storia di un’impresa che diventa cultura” emerge molto bene il nesso che deve legare etica ed economia. Siamo maturi per comprendere il significato reale di questo binomio inscindibile?

Nel suo saggio “Olivetti e il libro, storia di un’impresa che diventa cultura” emerge molto bene il nesso che deve legare etica ed economia. Siamo maturi per comprendere il significato reale di questo binomio inscindibile?

Non spetta a me esprimere valutazioni di merito. Mi limito a dire che il ricordo di grandi figure come quelle cui stiamo facendo riferimento in questa conversazione deve fare da stimolo concreto per investire nella cultura d’impresa. Olivetti operò in questa direzione, allarmando anche gli azionisti di riferimento, comprensibilmente preoccupati del valore dei dividendi, più che della cultura. Non è facile comprendere che il salario deve contenere una componente immateriale, dalla connotazione morale, intellettuale. Per questa ragione il sapere, e il libro in particolare, doveva essere consultabile da parte di tutti. A Ivrea, biblioteca e servizi sociali facevano parte delle strutture aziendali, cosa che dovrebbe succedere anche oggi, nella società che con molta enfasi definiamo della conoscenza.

Quelle sperimentate nel canavese, negli anni olivettiani, si possono considerare forme di welfare avanzato?

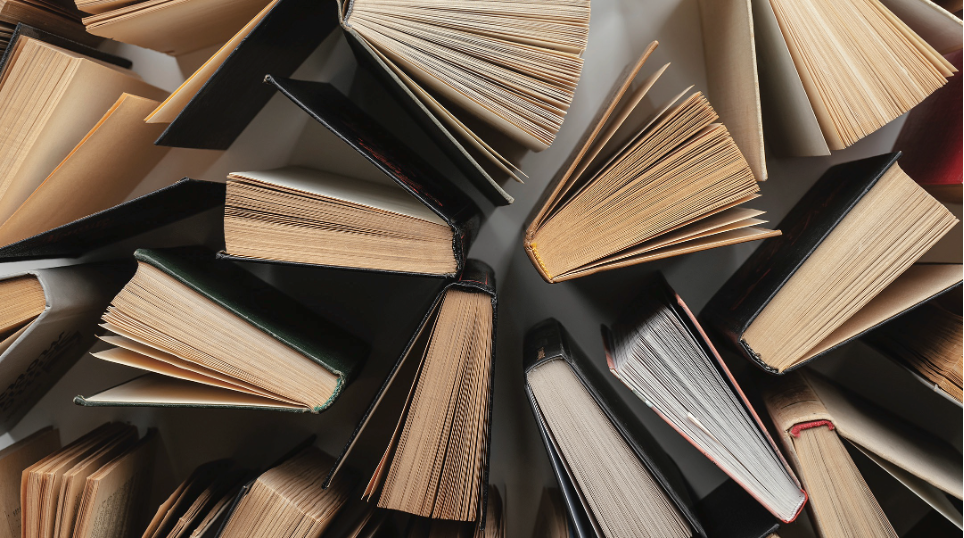

Certamente, e aggiungerei che andrebbero bene anche nella contemporaneità. Tornare alla logica del libro e della lettura, al silenzio, alla solitudine della concentrazione, riducendo il potere ipnotico dell’immagine che crea rumore, sarebbe utile a tutti noi. Ci aiuterebbe, e mi rifaccio ancora a Ferrarotti, a recuperare l’interesse per il passato, mentre viviamo in una sorta di eterno presente, schiacciati sull’attualità. Abbiamo perso il gusto per leggere gli antefatti, per capire la ragione profonda dei fenomeni; siamo portati ad esaltare quella che Emanuele Severino chiamava “la cieca volontà di Potenza della tecnica”, dimenticando che il valore della tecnologia ha una natura strumentale. Il nostro impegno sarà quello di curare questa sorta di Alzheimer collettivo, che corriamo il rischio di contrarre.

Lei è prorettrice con delega per la ricerca e innovazione, due terminichiave ai quali non dedichiamo lo spazio che una civiltà evoluta dovrebbe assicurare. Quali sono le ragioni di una miopia difficilmente giustificabile?

Dobbiamo ricordarci che non siamo nulla senza memoria: ce lo hanno insegnato i grandi storici della scuola degli Annales, a partire della celebre affermazione di Fernand Braudel: “Essere stati è la condizione per essere”. Olivetti si è mosso su quella scia, uomo della confluenza tra la tradizione ebraica salvifica messianica e quella valdese, protestante, fondata su un’etica vissuta e su una dirittura morale. Agire secondo questi principi vuol dire fare innovazione, perché senza memoria e cultura non siamo nulla, siamo destinati a non comprendere che l’uomo è un’impresa mai finita, un progetto in cui è l’altro, la circostanza, a chiamarci all’essere. La scrittura, parola sedimentata, segna il ritorno alla vita interiore. Torna ancora il libro, protagonista della nostra conversazione: un oggetto per nulla anacronistico, perché necessario a ritessere il dialogo tra le generazioni. Ricerca e innovazione devono trovare una spinta. Il libro dà una spinta “messianica” verso il cambiamento, perché trasporta i significati oltre il tempo effimero e rende perennemente vivo l’insegnamento degli spiriti magni, che da sempre tracciano la strada del nostro futuro.

Le chiedo, in conclusione: dove vuole arrivare BiblHuB?

Le chiedo, in conclusione: dove vuole arrivare BiblHuB?

Dopo tanti concetti vorrei dare un numero che li sintetizzi. Al momento sono circa 3600 le monografie aziendali, conferite alla Sapienza da più di 800 organizzazioni private, pubbliche e non profit di tutta Italia. Non mancano alcune partecipazioni estere, che testimoniano un preciso impegno a internazionalizzare BiblHuB. Lo scorso anno abbiamo iniziato dalla Spagna. Come può vedere, la strada del futuro è già tracciata.

Autore: Massimiliano Cannata