Smart è una modalità dell’essere, non una tecnologia

“Nel digitale tutto è interconnesso, tutto è una piattaforma di relazione con le proprie singolarità e specificità, con la propria narrazione e con il modo in cui viene interpretata e, nel contempo, è inevitabilmente globale. Ciò che esiste nel digitale è nel contempo singolare e universale, locale e globale”. Roberto Masiero, professore ordinario di Storia dell’architettura presso lo IUAV di Venezia, in numerosi saggi si è occupato del delicato passaggio che stiamo vivendo dall’analogico al digitale. “Niente sarà più come prima”, spiega lo studioso che ha dato alle stampe insieme al sociologo Aldo Bonomi il saggio Dalla smart city alla smart land, (ed. Marsilio). “Tutti hanno paura del digitale perché apre al post umano, pensiamo alla robotica, senza capire o immaginare che non c’è nulla di più umano che dialogare con un robot”.

Professore non tutti hanno compreso le connotazioni del mondo di oggi. Siamo dentro il flusso di una trasformazione epocale. Smart, parola tematizzata nel suo ultimo saggio, è il termine emblematico di questo “cambio di marcia”, un termine che trae origine dal fortunato modello di un’automobile, simbolo di quella modernità industriale che fa parte del passato. Questa contraddizione non Le appare quanto meno strana?

Tempo fa Confindustria mi ha chiesto di spiegare ad un vasto pubblico di ragazzi delle scuole superiori, fatti venire da tutta Italia a Venezia per gli esiti di un concorso nazionale, che cosa significasse smart. Ero imbarazzato. Non potevo di certo fare una dissertazione accademica a dei ragazzi che avevano principalmente voglia di fare festa. Ho scelto di evocare un episodio di Guerre Stellari sperando che i più se lo ricordassero: Luke Skywalker si ritrova con la sua astronave intrappolato in una palude di un pianeta a lui sconosciuto. Non sa come venirne fuori. Si presenta uno strano omino verde. È il maestro Yoda. Luke Skywalker chiede aiuto e l’omino dice: “No provare, fare o non fare” e prosegue incalzando: “…e soprattutto disimparare”. Questa è la sintesi dell’essere smart. “No provare, fare o non fare” significa che non hai alibi e che non puoi tenerti in tasca nessuna scusa: “Ci ho provato… ma non ce l’ho fatta”. Significa anche accettare il fatto che solo facendo puoi pensare a come uscirne.

In una parola potremmo usare il motto: non mollare mai?

Bisogna continuamente intrecciare quello che chiamiamo teoria con la prassi. La parola chiave forse è fattualità: un pensare che agisce e un agire che pensa.“Disimparare” significa che se non trovi la soluzione al tuo problema vuol dire che ciò che hai imparato è in quel frangente del tutto inutile e quindi non puoi affidarti a ciò che già sai, ma devi elaborare un sapere per quella specifica situazione. Questo è l’atteggiamento smart. Verrebbe da pensare che siamo nella tradizione del pragmatismo americano, quello per intenderci di Emerson, James o Dewey, o quello del libro di Robert M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, scritto che risale allo stesso periodo. C’è una questione che mi preme molto sottolineare.

Prego, la ascolto con interesse…

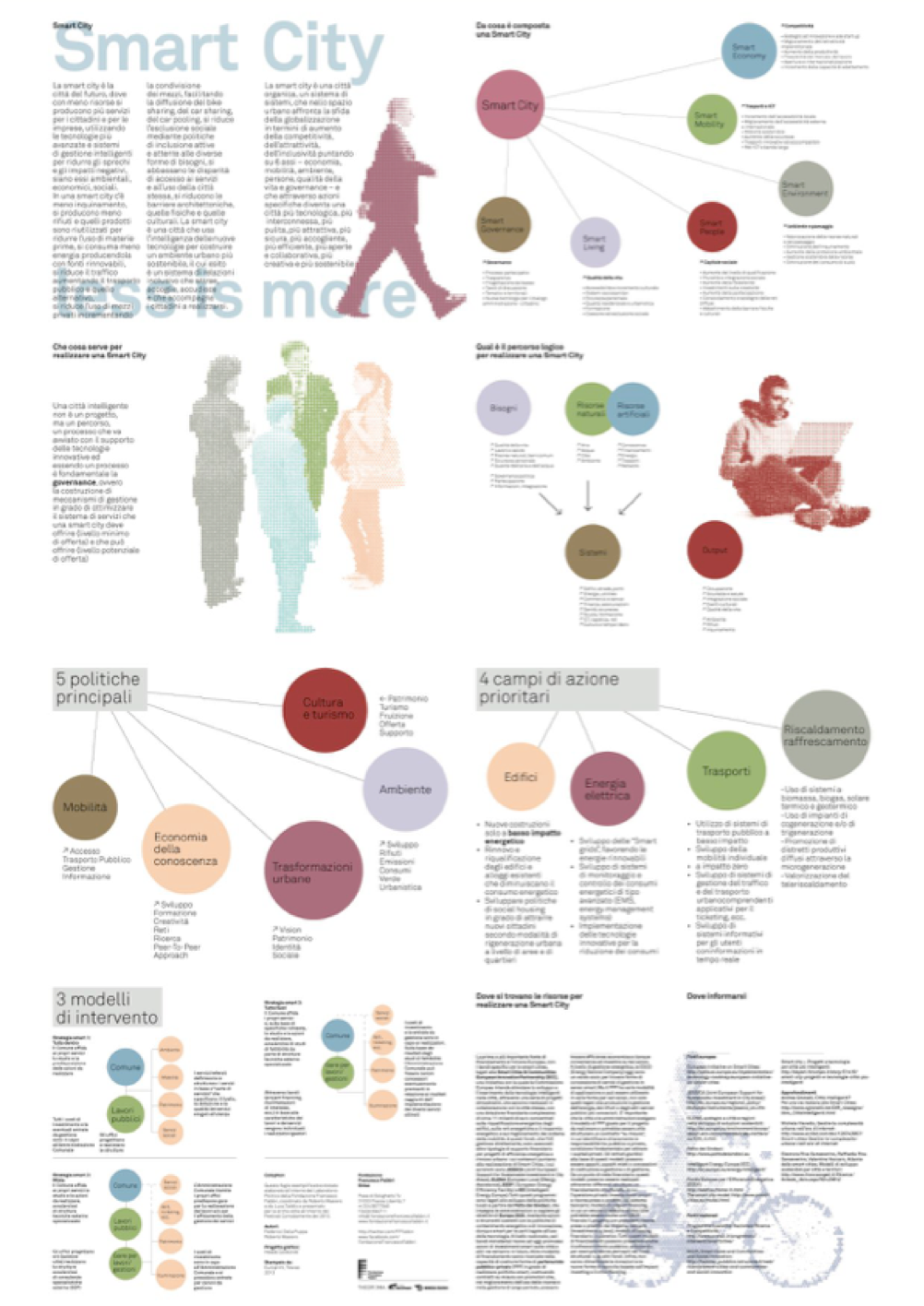

Soprattutto in Italia si è pensato che smart fosse una questione tecnologica. Ad esempio smart cities significava dotare i lampioni pubblici di pannelli solari o controllare con sensori la differenziata e via immaginando. Essere smart non definisce esclusivamente una tecnologia. Direi di più: anche il digitale non è questione né tecnica, né tecnologica, è un modo di essere, o per dirla in termini filosofici, una questione epistemologica e persino ontologica.

In questo numero di Cyber Security Trends la sua intervista è affiancata da una testimonianza di Carlo Ratti che parla della “città del futuro”. Proviamo ad affrontare questo aspetto: come saranno i centri urbani di domani? Riusciremo a governare la complessità crescente che segna la contemporaneità?

La domanda presuppone che il problema della complessità appartenga alla dimensione del Contemporaneo e quindi fa pensare che nei tempi passati ci fosse un mondo meno complesso. Non la penso così: la complessità accompagna continuamente la nostra evoluzione. Non solo, ciò che mi affascina della logica di Boole, che sta alla base del digitale, è il fatto che si possa riuscire a produrre una calcolabilità del mondo attraverso la riduzione del complesso al semplice, detto in altri termini si può passare dalle infinite variazione dell’esistente alla coppia logica 0/1. Alle volte arrivo a pensare che il digitale da una parte apra ad un futuro imprevedibile, dall’altra ci faccia tornare a dinamiche cognitive e fattuali previe, originali, che precedono il logos occidentale, semplici (anche se solo apparentemente). Venendo alla definizione di città posso dire con franchezza che capisco con difficoltà cosa intendiamo quando usiamo questa parola. Certo, vale ancora molto per noi Occidentali perché profondamente attaccati alla nostra storia che è fatta di città e solo in parte per le culture in qualche modo legate alla nostra storia, ma il mondo oggi, i processi di aggregazione sociale del nostro tempo e in questo nostro mondo, non sono più quelli. Mi spiego meglio: non esistendo più la distinzione tra città e campagna, tutto e ovunque è diventato sprawl, città diffusa, ammasso informe. Non esiste più nessun luogo della terra che non sia stato antropizzato e non ci siano i jeans e la coca cola.

Ha forse nostalgia del passato?

Sia chiaro! Nessuna nostalgia. Quando leggo i dati previsionali sul 2030 secondo i quali l’ottanta per cento della popolazione che allora sarà di otto miliardi e seicento milioni vivrà in città, faccio fatica a immaginare dove vivrà l’altro 20 per cento visto che la campagna non esiste più o per lo meno è e sarà sempre più industrializzata (meglio: bioindustrializzata e digitalizzata). E poi come si fa a parlare di città quando nel mondo si sono formate almeno cinquanta megalopoli con un numero di abitanti spropositato, dai sessanta ai cento milioni. Pensate di poter chiedere dove è la piazza principale, dove sta il municipio? Queste megalopoli trapassano i confini tradizionali di ciò che sino ad oggi abbiamo chiamato non solo città ma anche nazione. Pensate che queste realtà non chiederanno di avere la propria identità politica? E in che forma? Possiamo ancora chiamare città agglomerati che hanno immani dimensioni? Basti questo elenco aggiornato al 2018: Shangai 27 milioni di abitanti, Karachi 23,5, Pechino 21,5, Lagos 21,3, Delhi 16,3, Tientsin 15,2, Istanbul 14,1. Ad alcune la storia ha regalato qualcosa che assomiglia ad un centro città, cioè ad una rappresentazione dei poteri pubblici, per altro grazie all’architettura, ma è solo un caso e non certo la condizione di esistenza economica, politica e sociale delle stesse. E comunque vale ricordare un adagio di Hegel: cambiando la quantità cambia anche la qualità e (dico io) forse anche il nome.

Il futuro prossimo venturo

Resta il fatto che bisognerà cercare di capire cosa accadrà nel prossimo futuro se si vuole affrontare un processo di sviluppo sostenibile, non crede?

A processi di aggregazione così diversificati corrispondono inevitabilmente strategie politiche altrettanto diversificate e sempre più conflittuali sia rispetto all’utilizzo delle risorse sia nelle forme stesse di potere che inevitabilmente si vengono a comporre e a legittimare. Questione non di poco conto. L’Unione Europea ha in questi ultimi anni investito molto sulle città in nome della propria civilissima tradizione urbana (la nostra stessa civiltà – quella occidentale – è fatta di Città: Atene, Roma, Parigi…). Lo ha fatto attraverso i finanziamenti 2014-2020 sulle smart cities e sulle smart communities proponendo un modello capace di ricomporre le identità urbane attraverso strategie per l’inclusione, l’intelligenza delle governance e delle policy e la sostenibilità in un quadro di economia circolare. Questo modello, ripeto, civilissimo che ha dato qua e là in Europa notevoli risultati (dei quali daremo conto in una prossima pubblicazione grazie al lavoro fatto da Federico Della Puppa che ha analizzato le città europee in questo senso più virtuose) è difficilmente esportabile, ma appare comunque una risposta alle dinamiche della deregulation globale. È in qualche modo una affermazione di civiltà. È comunque una questione “politicissima” che va capita nelle sue dinamiche che sono: inclusione, smart, sostenibilità. La città futura (nella sua visione europea) sarà città solo se inclusiva, smart, sostenibile. E soprattutto se sarà capace di essere una piattaforma di articolati e diversificati interessi capaci di interagire tra il locale e il globale. Quindi l’organizzazione politico- gestionale non può che cercare delle configurazioni totalmente diverse rispetto a quelle tradizionali della mediazione politico-partitica.

Cosa vuol dire in concreto e che peso avrà la componente tecnologica in questa prospettiva?

Lasciamo in sospeso tutto il possibile indotto dall’IoT (Internet of Things) o delle applicazioni possibili nei vari settori della gestione pubblica che saranno più invasivi di quanto si pensi. L’IoT non è il domani. È già l’oggi. È comunque urgente valutare cosa potrà accadere della mobilità sia urbana che territoriale. Mobilità che modificherà non nel lungo periodo, ma nel breve, gli assetti spaziali (e quindi le città e i territori) e per molti aspetti, anche i modi di vita e le relazioni sociali.

Immaginate banalmente cosa accadrà nel momento nel quale nessuno comprerà per sé una automobile, visto che potrà con il proprio iPhone chiamarne una di servizio autoguidata alla quale ordinare: portami di qua o di là. Fantascienza? Assolutamente no! Il processo è già in atto ed è velocissimo. Cosa accadrà delle strade, delle autostrade, degli spazi pubblici? Avremmo ancora bisogno dei garage? E cosa succederà delle relazioni intersoggettive quando i bambini potranno liberamente giocare negli spazi pubblici non essendoci più il pericolo delle automobili? Sembrano cose banali, ma non lo sono affatto: cambiano i rapporti tra le persone e i modi di vivere. Le città europee studiate da Federico della Puppa, sono cambiate radicalmente proprio perché sono state espulse dagli abitati le automobili privilegiando la mobilità pubblica o l’uso delle biciclette.

Dovremo dunque abituarci a reggere l’impatto con una trasformazione così profonda?

Profonda e inevitabile aggiungerei. Pensiamo a cosa succederà nel momento nel quale – e anche questo accadrà tra poco tempo – potremmo entrare in un negozio per acquistare un oggetto che ci piace e il commesso ci chiede di aspettare per produrlo con la stampante 3D, magari con delle varianti a nostro piacere? Quel negozio avrà un magazzino? Certamente no! e forse nemmeno un commesso, ma potremmo dialogare con un robot. Fantascienza si dirà. Assolutamente no! Si guardino in internet le interviste a Sophie. La stupefacente velocità dei cambiamenti nei modi di produzione, distribuzione e scambio e della conseguente modalità dei consumi privati e collettivi, prevede anche una più veloce capacità di prefigurazione e di progettualità e questo ha bisogno di un pensiero libero (smart) e non di ciò che “resiste”. Il vero pericolo oggi è ciò che resiste che, ahimè! sta in tutti noi.

Sicurezza e società del rischio

La nostra rivista si occupa di Sicurezza informatica. Vorrei dunque insistere su questo aspetto. “Società del rischio” è la celebre definizione di Ulrich Beck. Possibile che la società di Internet sia più vulnerabile? Per attuare un’efficace governance della sicurezza di quali competenze e strutture bisognerà dotarsi?

La mia riflessione è in questa fase prevalentemente orientata sui pericoli che sono legati al predominio del modo di produzione digitale, più che sulle questioni connesse alla sicurezza informatica, intesa nell’accezione più strettamente tecnica. Sono dell’idea che siamo governati dal modo di produzione digitale (che non significa che il modo di produzione industriale non ci sia più o sia destinato a finire, significa semplicemente che i processi di valorizzazione non vengono più determinati dalle logiche della produzione industriale che era prevalentemente fondata sul trasferimento tecnologico, ma dalla formazione dei valori all’interno del modo di produzione digitale che ha come motore il trasferimento dei saperi, cioè l’immateriale). Se questo è il “quadro” il problema diviene: possiamo sentirci sicuri? quali sono i rischi che stiamo correndo nel digitale e che fare, eventualmente, per governare il tutto? Continuo a schematizzare per capirci. Dobbiamo chiederci insomma quali sono i pericoli del “dominio” del modo di produzione digitale, che ritengo sia inarrestabile.

Proviamo in sintesi ad esplicitare quali sono le criticità da affrontare?

Il primo pericolo è “segnato” da un movimento culturale e scientifico (va detto) che è sintetizzato dalla parola “singolarità” proposta da Raymond Kurweil, che prefigura, sulla base della legge di Moore, che pressappoco nel 2040 la capacità di calcolo di un sistema artificiale possa essere superiore a quello del cervello umano e quindi possa in qualche modo auto-svilupparsi producendo la propria stessa evoluzione sino al punto da considerare gli umani e il loro mondo semplicemente superato,

se non superfluo, o come risultato di intelligenza oggettivamente inferiore. Mi rendo conto che possa sembrare una provocazione intellettuale, ma sta di fatto che già oggi ci sono intelligenze artificiali che sono di poco inferiori, come capacità di calcolo, a quella di noi umani. La tesi di molti che aderiscono all’idea della singolarità è che dobbiamo predisporci ad un patto con l’intelligenza artificiale o, se vogliamo, ad un nuovo patto tra natura e artificio. Qui esiste un oggettivo pericolo, anche se è tutto nelle nostre mani.

I rischi però non finiscono qui, mi pare di aver capito…

No, perché va preso in esame un pericolo più vicino alla nostra dimensione quotidiana: è il pericolo di continuare ad utilizzare modi di pensare, categorie, argomentazioni, convinzioni che nulla hanno a che vedere con ciò che è dominante: il modo di produzione digitale, appunto. È difficile governare e tanto meno combattere ciò che non si conosce o giocare una partita senza conoscere le regole. Questo non significa che non si possa dissentire, ma eventualmente lo si dovrebbe fare conoscendo perfettamente il nemico, cosa che mi sembra di là da venire, ammesso che il digitale sia un nemico.

Più in generale non crede che vada preso in esame il tema della sicurezza intesa sia come sicurezza fisica che ideologica, sia privata che collettiva?

Su questo posso fare una serie di considerazioni a fronte di un fatto: Un programma della Dragonfly Eye cinese lavora con e su 1,7 miliardi di ritratti archiviati in una banca dati. Sono le foto dell’intera popolazione cinese e dei 320 milioni di stranieri fotografati alle frontiere. Ognuno di questi soggetti è non solo identificabile, ma anche localizzabile abbinando l’immagine a tecniche georeferenziali. Nella città di Zhengzhou la polizia usa degli occhiali con telecamera che grazie ad algoritmi di riconoscimento facciale rivela in tempo reale l’identità e varie informazioni di chi sta controllando. È chiaro che il riconoscimento dei volti, come, ad esempio, delle targhe delle auto, può garantire sicurezza e controllo sociale, ma altrettanto chiaro che questa invasione sulla privacy può diventare un terribile strumento antidemocratico: il potere può sapere tutto di tutti, e indubbiamente questa è cosa molto, molto pericolosa. Un così radicale controllo sociale ha ridotto di molto i fenomeni malavitosi e la stessa delinquenza a fronte di una perdita di libertà personale visto che il controllo sociale riguarda inevitabilmente anche il dissenso politico. Inoltre viene messo in discussione il valore della privacy e quindi dell’autonomia e dell’identità di ogni singolo soggetto. Direi di più: quello che viene messo in discussione è il concetto stesso di soggettività. Che posizione prendere? Rifiutare l’utile di queste tecnologie? Dubito che serva a qualcosa visto che le tecnologie hanno sempre vinto e in più c’è il fatto che, come detto in precedenza, il digitale non è una tecnologia, ma un modo d’essere che ha già, volenti o nolenti, configurato l’intero pianeta e non solo.

Come se ne esce?

È necessario in tempi molto veloci ripensare radicalmente sia la politica che la giurisprudenza, meglio lo stesso diritto privato e pubblico, pensando in modo digitale o smart, che dir si voglia. Si può fare, meglio si deve fare, altrimenti vincerà il grande fratello, cioè il nostro modo di resistere a fronte non solo di ciò che viene, ma che è anche già avvenuto. Si tenga presente la connotazione social del digitale che dimostra come il problema non sia il digitale, ma l’uso che ne sappiamo fare collettivamente. Come sempre in un delitto la colpa non è dell’arma, ma di chi compie il delitto. In questo caso si tratterebbe di un vero e proprio suicidio.

Cambia l’economia e con essa le regole e i valori di riferimento

Il confronto tanto dibattuto tra industriale e digitale come va argomentato in maniera corretta?

Quando cambia un modo di produzione cambia tutto, decisamente tutto. Cambia l’economia, la politica, la formazione dei valori (non solo quelli economici),

i rapporti sociali e quindi l’etica e l’estetica, cambia la visione del mondo e quindi l’epistemologia, cambia anche la stessa soggettività o l’idea fattuale che abbiamo su di noi, cambia la percezione dello spazio e del tempo e quindi cambiano i complessi sistemi dell’organizzazione sociale e inevitabilmente l’uso che facciamo dello spazio e del tempo.

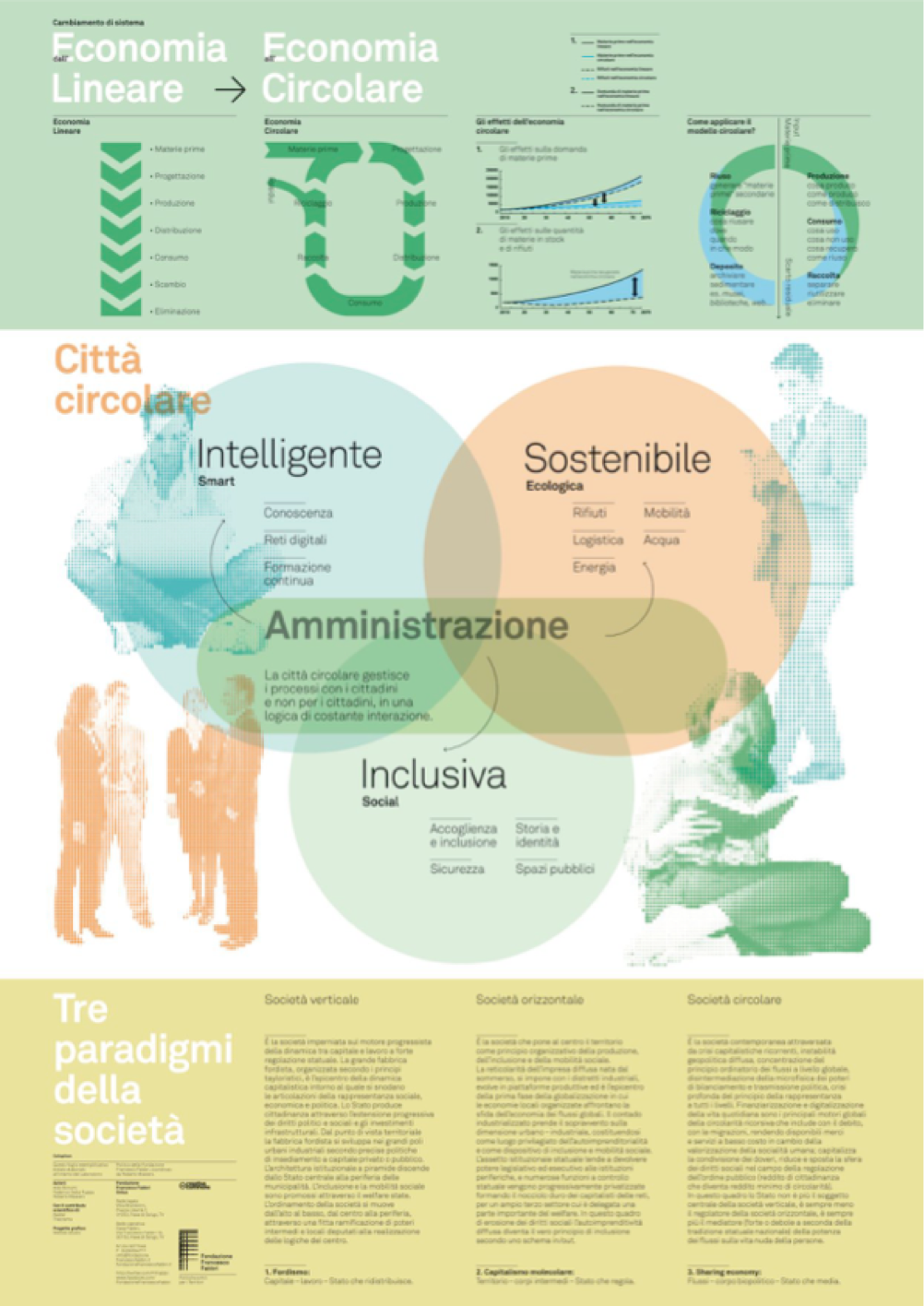

L’economia industriale era per propria natura lineare, progressiva, comandata, burocratizzata, iperdeterminata e ipercontrollata e fondata sulle logiche standard. Il sistema era fondamentalmente proprietario. L’economia governata dal digitale è, di contro, circolare, fondata su logiche di feedback, è fortemente relazionale, attiva processi di disruption e il valore aggiunto delle merci come dei servizi è caratterizzato da una forte componente intellettuale e sociale. Pratica in modo sempre più diffuso l’open source, lo sharing e il peer to peer. Il conflitto sociale si configura tra capitale e intelligenza collettiva. La questione cruciale diventa la biopolitica cioè, accettato il welfare, la questione diventa la “buona vita”. Il sistema tende ad essere collettivo. La rottura è molto forte rispetto al passato. La società industriale di tipo lineare, produce prodotti, la società digitale, circolare, processi. E così anche le dimensioni territoriali, ambientali, paesaggistiche non si configurano più come prodotti, ma come processi, nella logica di piattaforme, Hub, e come tali vanno governati in modalità digitale.

Siamo dunque immersi in un contesto che presenta dinamiche, linguaggi e visione del mondo specifiche?

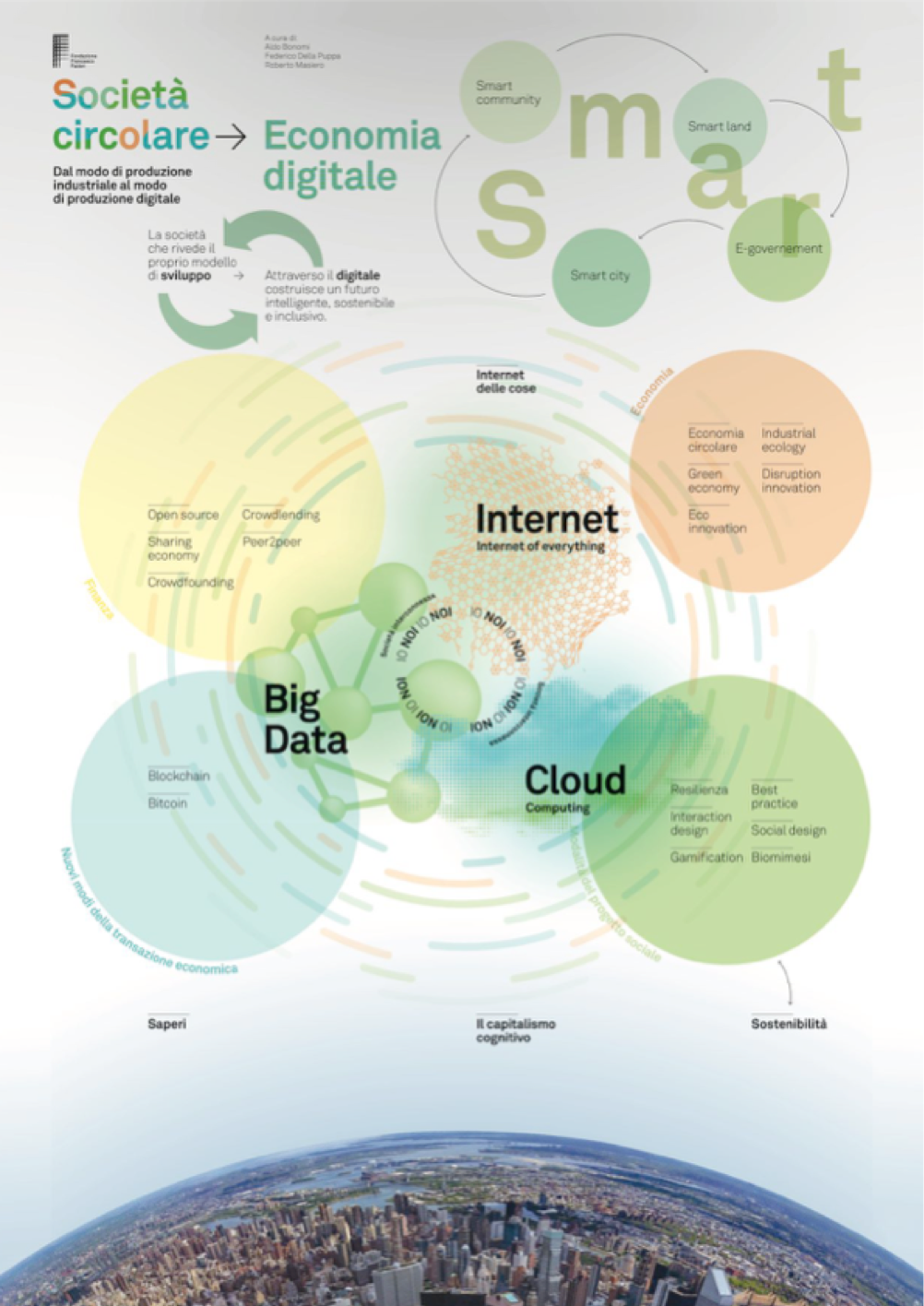

La società digitale è strutturata non sull’“io”, ma sul “noi”, una società interconnessa in cui ogni soggetto è uno “stato di relazione”. Si configura attorno a tre modalità sostanzialmente immateriali: internet, Big data e Cloud che aprono ad un sistema di produzione, distribuzione, scambi e consumo nei modi dell’IoT, meglio dell’internet

of everything. L’intero sistema economico si sta ristrutturando nelle forme dell’economia circolare, dell’eco innovation, della green economy e industrial ecology e soprattutto nella disruption innovation, che stanno modificando radicalmente il modo di fare business. La conseguenza è che la finanza e i processi di valorizzazione non dipendono più da quello che veniva chiamato l’equivalente generale o dal valore delle riserve auree degli Stati, ma operano nelle logiche del peer to peer, dell’open source, della sharing economy, del crowdfounding e crowdlending. Il digitale sta modificando le forme della stessa transazione economica e va progressivamente verso una demonetizzazione della transazione economica

Le élite sono preparate per compiere questo salto di visione e di cultura?

Maledettamente no! E questo è proprio un guaio. Come intervenire? rivedendo nel loro insieme i sistemi formativi e, contemporaneamente, elaborando una strategia per la formazione e selezione della classe politica.

Sul fronte degli stili di vita quali saranno gli atteggiamenti dominanti?

Basta guardarsi attorno per capire che sono decisamente cambiati. In meglio o in peggio? Sarebbe una domanda sbagliata. Bisognerebbe chiederci quale forma di civiltà stanno configurando e accompagnarli affinché non diventino autodistruttivi.

Cosa vuol dire essere Smart

of everything. L’intero sistema economico si sta ristrutturando nelle forme dell’economia circolare, dell’eco innovation, della green economy e industrial ecology e soprattutto nella disruption innovation, che stanno modificando radicalmente il modo di fare business. La conseguenza è che la finanza e i processi di valorizzazione non dipendono più da quello che veniva chiamato l’equivalente generale o dal valore delle riserve auree degli Stati, ma operano nelle logiche del peer to peer, dell’open source, della sharing economy, del crowdfounding e crowdlending. Il digitale sta modificando le forme della stessa transazione economica e va progressivamente verso una demonetizzazione della transazione economica

Le élite sono preparate per compiere questo salto di visione e di cultura?

Maledettamente no! E questo è proprio un guaio. Come intervenire? rivedendo nel loro insieme i sistemi formativi e, contemporaneamente, elaborando una strategia per la formazione e selezione della classe politica.

Sul fronte degli stili di vita quali saranno gli atteggiamenti dominanti?

Basta guardarsi attorno per capire che sono decisamente cambiati. In meglio o in peggio? Sarebbe una domanda sbagliata. Bisognerebbe chiederci quale forma di civiltà stanno configurando e accompagnarli affinché non diventino autodistruttivi.

Autore: Massimiliano Cannata

Roberto Masiero

Biografia

Professore Ordinario di Storia dell’Architettura nell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Roberto Masiero è studioso delle arti e delle scienze nel quadro di una generale storia delle idee e della politica. Ha insegnato anche nell’Università di Genova e di Trieste. Ha contribuito alla nascita della Facoltà di Architettura di Trieste e della facoltà Design e Arti dell’IUAV, della quale è stato anche Vicepreside. È stato responsabile per l’UE di un Osservatorio sulle Accademie d’arte, Facoltà di Architettura e Ingegneria in Europa. Dal 2014 collabora con Italiadecide sul tema del rapporto tra governance e mondo digitale. Fa parte del Comitato direttivo della Fondazione Collodi e nel Comitato scientifico della Fondazione Francesco Fabbri per la quale, in particolare, segue il Laboratorio Politico con Quaderni come: Pensare l’Europa; Riflessioni sulla crisi; Gli spazi della politica e con la pubblicazione di un Manifesto per lo smart land (con

F. Della Puppa), uno sulla Società circolare/ Economia digitale (con A. Bonomi e F. Della Puppa). Attualmente sta scrivendo un testo sul passaggio dal modo di produzione industriale al modo di produzione digitale dal titolo (provvisorio) Dopo la tecnica e sta lavorando a un folder su Internet di tutte le cose. (Università di Udine, Eurotech e Fondazione Fabbri).

Professore Ordinario di Storia dell’Architettura nell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Roberto Masiero è studioso delle arti e delle scienze nel quadro di una generale storia delle idee e della politica. Ha insegnato anche nell’Università di Genova e di Trieste. Ha contribuito alla nascita della Facoltà di Architettura di Trieste e della facoltà Design e Arti dell’IUAV, della quale è stato anche Vicepreside. È stato responsabile per l’UE di un Osservatorio sulle Accademie d’arte, Facoltà di Architettura e Ingegneria in Europa. Dal 2014 collabora con Italiadecide sul tema del rapporto tra governance e mondo digitale. Fa parte del Comitato direttivo della Fondazione Collodi e nel Comitato scientifico della Fondazione Francesco Fabbri per la quale, in particolare, segue il Laboratorio Politico con Quaderni come: Pensare l’Europa; Riflessioni sulla crisi; Gli spazi della politica e con la pubblicazione di un Manifesto per lo smart land (con

F. Della Puppa), uno sulla Società circolare/ Economia digitale (con A. Bonomi e F. Della Puppa). Attualmente sta scrivendo un testo sul passaggio dal modo di produzione industriale al modo di produzione digitale dal titolo (provvisorio) Dopo la tecnica e sta lavorando a un folder su Internet di tutte le cose. (Università di Udine, Eurotech e Fondazione Fabbri).

Essere continuamente in gioco, essere in uno stato permanente di relazione, quindi in rete.

Nella relazione, significa essere disponibili sempre per qualcosa di imprevedibile, nel contempo significa che ogni processo cambia nel contesto e per il contesto.

Essere continuamente in gioco, essere in uno stato permanente di relazione, quindi in rete.

Nella relazione, significa essere disponibili sempre per qualcosa di imprevedibile, nel contempo significa che ogni processo cambia nel contesto e per il contesto.

Che ogni fenomeno ha una moltitudine di indotti e che ogni teoria degli indotti, e quindi delle relazioni potenziali, non può che essere anche una pratica. Che i saperi, inevitabilmente e sempre, strutturano e sono in relazione e che quindi non sono altro dalle tecniche.

Significa conoscere le regole del gioco per provare a “spiazzarle”. Fare la mossa imprevedibile, visto che nulla può essere dato per scontato. Significa saper trasformare il complesso in semplice e il semplice in complesso; considerare ogni sintesi a sua volta come processo e come scenario; chiedersi perché un battito di farfalla nelle foreste dell’Orinoco può determinare una tempesta a Tokio.

Sapere che l’intelligenza è potente quando è strategica; che possiamo essere liberi perché l’intelligenza, quella collettiva, ce lo permette; che per fare arte non necessariamente ci vogliono gli artisti; che la conoscenza come la creatività sono inevitabilmente pubblici e relazionali; che le cose ci parlano e che quindi “forse” pensano (di fatto l’intelligenza nasce nella relazione con loro).

Che le abitudini come i pregiudizi sono tali perché si possono cambiare; che l’innovazione può essere dovunque, nel micro come nel macro; che le reti sono

per propria natura intelligenti e che proprio per questo si possono espandere, ridurre, inventare. Sapere che tutto ciò che è può essere smart. Smart significa, in quanto relazione, che tutto è sociale; essere smart significa intrecciare saperi, che tutto si può con-dividere.

Significa immaginare dovunque sensori e attuatori, stimoli e risposte; significa sapere che la tecnica non è il tutto, ma che può risolvere tutto. Che la suddivisone tra soft e hard è fondamentale ma non necessaria; che il soft può continuamente reinventare l’hard e se stesso; smart significa mette in relazione il grande e il piccolo. Smart è glocale. Smart non è puntare sulla competitività ma sulla inclusione: collaborare anziché competere. Smart è, per propria disposizione, politica. E forse essere smart significa provare ad essere (mentalmente) liberi.

Tratto da Aldo Bonomi, Roberto Masiero “Dalla smart city alla smart land” Marsilio